日本酒/原料から仕込み方の違いによる分類

造られる蔵や蔵にいる酵母、その地の気候、水、使われる米などによって、

地方色あふれた個性豊かなお酒が日本各地で造られています。

新たな広がりを見せる日本酒の地平線は、酒造りに情熱を傾ける人たち、

酒の造り手、酒米を作る農家の人々、種麹メーカー、木桶職人、品種の改良や開発を担う県の機関に携わる研究員の人たち、そのほかの多くの人たちの努力、研鑽により支えられています。

かつてない多様さで各地に花開く日本酒の魅力、それを共有できる時代にいる幸運を、

お酒ファンなら味わい尽くしたいものです。

![]()

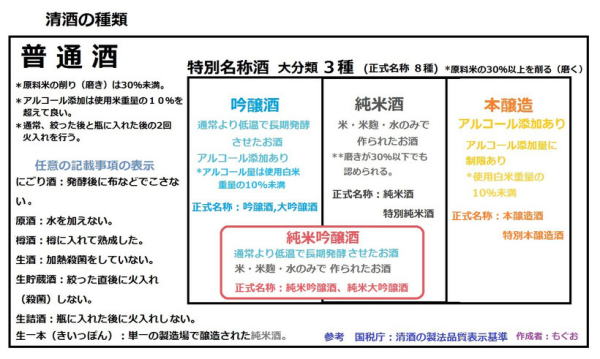

おおきくわけると、次のようになります。

原料の酒米の違い、精米の違い、そのほかの製造工程での差や搾り方、貯蔵の仕方などで、違うお酒になります。

同じ銘柄の酒でも、純米系、本醸造系など、造り方で違いが出て、

一つの銘柄に、3つの異なったラベルが貼られてられているものもあります。

しかも地域性の違いも重なり、多様性にあふれた種類の日本酒が楽しめます。

地域性は除いて、原料や製造方法の違いによる特徴を分類してみました。

日本酒を分類

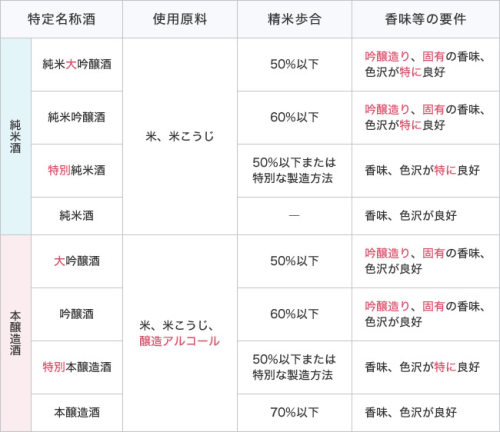

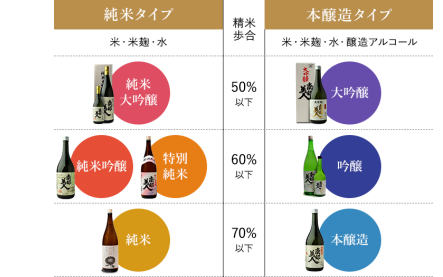

特定名称酒

麹米(こうじまい)を15%以上使用し、3等以上に格付けされた米を原料に用い、製法や精米歩合によって、8種類にありますが、次の3タイプに分けられます。

●純米系 / 米(米麹も含む)と水だけで造られるもの。米麹の使用割合は全体の15%以上。米のうまさが味わえます。

- 純米大吟醸酒 / 精米歩合50%以下のもので、米のコクやうま味が味わえます。

- 純米吟醸酒 / 精米歩合60%以下のもので、バランスの良い味と香りが特徴。

- 特別純米酒 / 精米歩合60%以下、または特別な製造方法(説明が表示されています。)で造られています。

- 純米酒 / 精米歩合の規定がないもので、銘柄によって様々な個性が楽しめます。

●本醸造系 / 米(米麹も含む)と水に醸造アルコール(主にサトウキビから造ります。)を添加したもの。すっきりしていて飲みやすいタイプです。

- 大吟醸酒 / 精米歩合50%以下で、雑味が少なく、フルーティな香りのものが多い。

- 吟醸酒 / 精米歩合60%以下で、華やかな香りとキレが特徴。

- 特別本醸造酒 / 精米歩合60%以下、または特別な製造方法で造られ、製造方法の説明が表示されています。

- 本醸造酒 / 精米歩合70%以下で、飲み頃の温度帯が広く、和食に合わせやすいものが多い。

※ 「大」「特別」の付け方に決まりはなく、蔵元のよって異なります。

●吟醸系 / 「吟醸造り」といわれるもの。はっきりした定義はありませんが、精米歩合を上げ、長期低温発酵させたもので、純米大吟醸、純米吟醸、大吟醸、吟醸の4種類があります。

普通酒

本醸造、純米酒などを「特定名称酒」といいますが、国税庁が定めた要件を満たした日本酒だけが表示できます。

それ以外の日本酒を通称で普通酒と呼びます。

「特定名称酒」のように使うコメの等級や米麹の量にたいする規定などはありません。

ラベルには清酒や日本酒と表示されているものも多く、日本に最も多く出回っているお酒です。

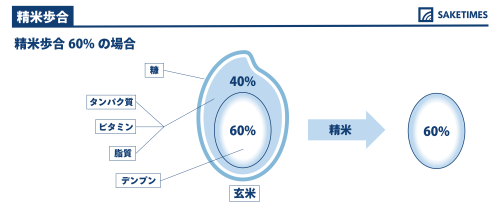

精米歩合

米は表層部にタンパク質や脂肪の成分が多く、そのままではおいしいお酒ができません。芯に近い部分ほどでんぷん質が多く、基本的に削る部分が多いほど雑味が少なくなります。

削る割合を精米歩合といいますが、この割合によって、吟醸、大吟醸に分けられます。

吟醸は、「吟味して醸造した酒」の意味から、明治から大正時代にかけて生まれた呼び方とされています。

精米歩合が60%ということは、元の玄米を100とすると、60%の大きさまで削る、40%は削り取るということです。

したがって、精米歩合が50%になれば、使えるお米は半分になり、その分高価になります。

「造り(製造方法)」による違い

同じ精米歩合でも、「造り」によって、味に違いが出ます。「造り」は蔵元によってそれぞれ独自に工夫した手法で行われるので、同じ大吟醸でも違った個性のお酒になります。

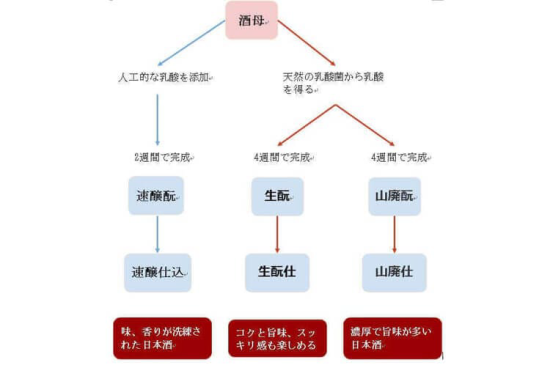

酛(もと)による違い。

酛(もと)=酒母(しゅぼ)は、日本酒のもととなるもので、培養の仕方によって、違いが出ます。

●生酛(きもと) / 江戸時代に確立された伝統的な手法で、自然界にある乳酸菌を取り込んで培養する方法で、「山おろし」の作業を行います。

「山おろし」とは米麹、蒸米と水を擦り合わせ、米に麹を付けてタンクに移し、微生物の繁殖を待つことをいいます。

「山おろし」とは米麹、蒸米と水を擦り合わせ、米に麹を付けてタンクに移し、微生物の繁殖を待つことをいいます。

櫂で米を粥状になるまですりつぶす作業で、大変な重労働になります。

※山卸の作業風景。

●山廃(やまはい) / 明治時代に生まれた手法で、麹米の代りに水麹を使うと、「山おろし」の作業を省いても十分に酵母が培養されることがわかりました。「山おろし」を廃した造りなので、山廃と呼ばれます。

●水酛(みずもと) / 室町時代から続く古い手法。生米を水に浸して乳酸発酵させた「そやし水」で造る方法ですが、今では一部でしか作られていません。

●速醸(そくじょう) / 酒母に高純度の乳酸菌をつけ、自然の酵母ではなく、人の手で 酛(もと)を造る方法。

気温の影響を受けにくく、安定した酒造りができ、酒母作りが2週間くらいと、生酛の半分近くに短縮できるので、現在はこの方法が主流となっています。

香りの立った、すっきりした味わになります。

![]()

日本のSAKE 和泉清は、

厳選した日本酒・焼酎・国産ウイスキー・日本ワインなど、

“日本産”を中心に全国へお届け致します。

![]()

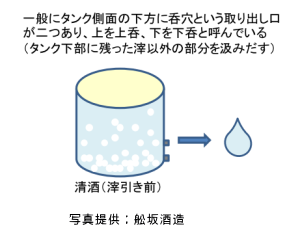

上槽(じょうそう)による違い。

昔は槽(ふね)と呼ばれる機械で醪(もろみ)を搾りったことから今でも上槽と呼ばれています。酒造りの総仕上となる工程で、現在では自動圧搾機で行われています。

搾りは、次のような段階に分かれます。

![]()

●荒走り(あらしばり) / 上槽(お酒を搾る工程)の時に、圧搾機から最初に出てきたお酒で、薄く濁っているが、フレッシュで荒々しい味です。新酒の総称として、「新(あら)走り」と呼ばれることもあります。

●中取り(中汲み) / 「あらしばり」の次に出てくるお酒。透き通っていて、バランスの取れた香りのいいお酒になります。ワンランク上のお酒として出荷されることもあります。

●責め(せめ) / 「中取り」のあと圧搾機に残った最後のお酒。アルコール度はより高く、ブレンドされることが多いお酒です。

特別な製法。

●スパークリング

炭酸ガスを含んだ発泡性の日本酒。人工的に炭酸を加えるものと、発酵中の醪を瓶詰めするものがあります。雫酒(しずくさけ)

機械に頼らない「袋吊り」で搾り、時間をかけて、自然と滴り落ちる雫だけを集めます。もろみに含まれる雑味などがない、さらりとした舌触りと、果実にも似た芳醇な香りが味わえます。古酒(熟成酒)

醸造後一定期間貯蔵、熟成させたもの。「長期熟成酒研究会」の自主基準では、3年以上熟成させ、糖類添加酒を除いた清酒とされています。

低い温度を一定に保ち熟成させることを「淡熟」、四季の気温の変化に従って熟成させることを「濃熟」といいますが、長期熟成には、この「淡熟タイプ」と「濃熟タイプ」があります。

詳しくは、古酒についてを見てください。

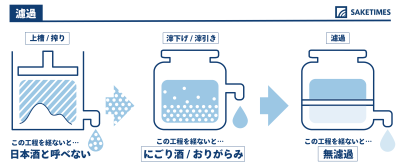

滓(おり)引き、滓がらみと無ろ過。

滓(おり)引き、滓がらみ

醪(もろみ)を搾った後、米の細かい破片やデンプン、酵母などが残っています。それら浮遊物は滓(おり)といわれますが、しばらく休ませると、滓は沈殿してゆきます。

その上澄だけを抜き取ることを滓(おり)引きといい、滓引きの下を取り出し、滓が残ったまま瓶詰めしたものを滓がらみといいます。

滓がらみは、滓酒、うすにごり、ささにごりともいわれます。

「にごり」と呼ばれるように、上澄みでも酵母を含む滓が残っているからですが、

生きている酵母で瓶内発酵が進むので、微かに炭酸ガスが発生します。

飲んだ時にシュワシュワ感があるので、さわやかな飲み口になります。

白く濁っているお酒といえば、「どぶろく」がありますが、布で漉(こ)すことをしないので、米粒が残っています。

布で漉(こ)さないと清酒とは呼べませんので、「どぶろく」は清酒と違う分類になります。

にごり酒は、滓がらみより目の粗い布で漉したお酒で、よりどぶろくに近くなります。

無ろ過

フレッシュ感を味わえるように、ろ過をしないで出荷した酒で、搾ったままの香りとコメのうま味が感じられる深い味わいが楽しめます。ろ過には、活性炭とろ過機を使う方法がありますが、どちらも使用しないものは完全無ろ過、

活性炭を使わず、ろ過機だけで行うものは素ろ過といわれます。

一般に、「無ろ過」と表示されているものには、素ろ過のものが多いようです。

|

おり引き、口力、調合、熱処理等の調整をする以前のしぼったままの原酒です。 |

貯蔵、出荷による違い。

新酒

秋に収穫された新米で仕込み、熟成を経ずに出荷される酒のこと。フレッシュではつらつとした風味が特徴。冷おろし

春先に絞った新酒に1回火入れし、夏に熟成させ秋に出荷する酒。江戸時代、酒質が安定していたので、「冷や」のまま木樽に入れて卸していたのが名前の由来。なめらかでうまみが増してた酒になります。樽酒

上槽後、杉樽に入れた酒。または貯蔵の時、いったん杉樽に入れて一定期間置いた後瓶詰めしたものです。 杉樽に入った清酒。

杉樽に入った清酒。調合、割り水。

調合 / 貯蔵されているお酒は、タンクごとに風味などが異なっています。熟練の蔵人たちがテイスティングして、香りなど酒質を一定にし、同じ品質のものを出荷するようにします。割り水 / 日本酒は、醸造酒としては世界に類を見ない高いアルコール度数に仕上がります。

蔵元では、香味のバランスや飲みやすさを考え、仕込み水を加えて 15~6% のアルコール度数に調整しますが、このことを割り水といいます。

割り水をしないものはアルコール度数が17%以上になりますが、ストロングタイプとして販売されているものもありまり、

個性のある、濃厚な味わいが楽しめます。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1a825ac4.a3a0087f.1a825ac5.bb5de2b1/?me_id=1244259&item_id=10025925&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Flikaman%2Fcabinet%2Frakuten17%2Fk57-500raku02.jpg%3F_ex%3D64x64&s=64x64&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1c980922.c5936df1.1c980923.48cf80a4/?me_id=1255089&item_id=10006456&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fshochuya-doragon%2Fcabinet%2F01411080%2Fseisyu%2Fsakeset_3_02.jpg%3F_ex%3D64x64&s=64x64&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1a9cb5a3.660ceb0f.1a9cb5a4.10176b60/?me_id=1347955&item_id=10000604&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmasuisaketen%2Fcabinet%2Fcompass1562059219.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1c95b22b.17b72e4d.1c95b22c.a0d86e80/?me_id=1384124&item_id=10000012&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Foumu-taro1060%2Fcabinet%2Fcompass1592721516.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1a68b089.4ae1c7b1.1a68b08a.18f89980/?me_id=1238518&item_id=10018466&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkawasakigroup%2Fcabinet%2F14%2Fimgrc0140516834.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/23f93069.ab45e4ec.23f9306a.dc0174ec/?me_id=1283577&item_id=10000595&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fauc-komesou%2Fcabinet%2Fshohin01%2Fshohin_sake%2Fhanatomoe%2Fmizumoto_28by_1800.jpg%3F_ex%3D64x64&s=64x64&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/380e8ff0.d18b69a7.380e8ff1.73ce510f/?me_id=1403450&item_id=10000454&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ff280003-hyogo%2Fcabinet%2Fd_202306%2F53150264_01_web_s.jpg%3F_ex%3D64x64&s=64x64&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1c95b568.184a412e.1c95b569.03ded2fe/?me_id=1350174&item_id=10002446&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsanoyajizake%2Fcabinet%2Fmem_item%2Ftamagawa%2Fsake9071_720_1.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/320b7eb0.c3a67fff.320b7eb1.98d565b2/?me_id=1403414&item_id=10001162&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ftokuriya%2Fcabinet%2F61%2F5361_1.jpg%3F_ex%3D64x64&s=64x64&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1ca5ef87.cdfc9fdf.1ca5ef88.dbe583f8/?me_id=1238125&item_id=10000048&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmsb%2Fcabinet%2F00706040%2Fimg55553252.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1ca5f185.f59c8d43.1ca5f186.5ad38ee7/?me_id=1203741&item_id=10003066&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fitosaketen%2Fcabinet%2Fimgrc0077134719.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1ca5f185.f59c8d43.1ca5f186.5ad38ee7/?me_id=1203741&item_id=10001250&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fitosaketen%2Fcabinet%2Fimgrc0080125675.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1a825ac4.a3a0087f.1a825ac5.bb5de2b1/?me_id=1244259&item_id=10022101&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Flikaman%2Fcabinet%2Fcart-img%2F05787271%2F013688.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1ca5f47f.a14f2e3f.1ca5f480.fa7f51b9/?me_id=1318567&item_id=10000362&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsake-mie%2Fcabinet%2Fkengaishu%2Fmiyoshikiku%2Fmiyoshi-yogen01.gif%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1ca5f50e.a52826c6.1ca5f50f.1da73f98/?me_id=1295903&item_id=10002455&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmighty-liquors%2Fcabinet%2F03408995%2Fimgrc0083787434.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)

造り方も複雑で、実に多くの種類がある日本酒。

造り方も複雑で、実に多くの種類がある日本酒。![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1ca601ca.be9ec47c.1ca601cb.ae25f66e/?me_id=1335102&item_id=10000620&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkoshu-wine-kaido%2Fcabinet%2Fsase_name%2Fshichiken%2Fshichiken-spark-sora.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1ca60205.2223a907.1ca60206.cfc02f34/?me_id=1196556&item_id=10020737&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsakemuseum%2Fcabinet%2Fitem36%2F11378-2-300-2.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1cc289ca.80c65169.1cc289cb.e746ffc5/?me_id=1370679&item_id=10000607&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fhanatareya%2Fcabinet%2F07293405%2F07293409%2Fimgrc0078470797.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1c9323c2.fc2567c7.1c9323c3.1b5d50d5/?me_id=1195995&item_id=10000731&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ftsutaya%2Fcabinet%2F05979532%2F05979553%2Fimgrc0066416485.gif%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1ca604ed.38b3e1e0.1ca604ee.764f6ee9/?me_id=1251133&item_id=10000204&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_gold%2Fhamadaya%2Fimg%2F1171ko%2Fk22.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1ca60ad1.0902cb4d.1ca60ad2.583d59bc/?me_id=1204944&item_id=10010308&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkuranosuke%2Fcabinet%2F74%2F1274_1.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1ca5de30.c74cfd3a.1ca5de31.c205f555/?me_id=1210657&item_id=10003732&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmizusato%2Fcabinet%2F03191517%2Fimg62147184.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1d48fa5b.f3ada340.1d48fa5c.77f0bcfd/?me_id=1110006&item_id=10002646&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fjizakeya%2Fcabinet%2Fset%2Futage_open_w400.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1ac73f47.79bc8c4a.1ac73f48.867d1226/?me_id=1213208&item_id=10004778&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fe-sakedot%2Fcabinet%2Fnewitem%2Fzyouyoutarekuti18.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1ca7c8d5.b4226696.1ca7c8d6.529d868e/?me_id=1211583&item_id=10001898&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fyamagatamaru%2Fcabinet%2F00153668%2Fimgrc0115160786.jpg%3F_ex%3D64x64&s=64x64&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1ca5de30.c74cfd3a.1ca5de31.c205f555/?me_id=1210657&item_id=10004441&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmizusato%2Fcabinet%2F01126014%2Fimg58469826.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/380e93b8.0ca4cf19.380e93b9.eb207f07/?me_id=1402643&item_id=10000115&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fhinemos%2Fcabinet%2Fitem%2F34%2F34_main1.jpg%3F_ex%3D64x64&s=64x64&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1c980922.c5936df1.1c980923.48cf80a4/?me_id=1255089&item_id=10001436&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fshochuya-doragon%2Fcabinet%2F01411080%2Fseisyu%2F4932236171109-1.jpg%3F_ex%3D64x64&s=64x64&t=picttext)